競馬キャスター・大澤幹朗氏がお届けする、知れば競馬の奥深さがより味わえる連載『競馬キャスター大澤幹朗のココだけのハナシ』。

今回のテーマは「来月1日に開設100周年を迎える京都競馬場のハナシ(2)・淀編」です。

京都競馬場は12月1日に開設100周年を迎えます。

1923(大正13)年に「旧競馬法」が公布され馬券の発売が合法化されたのを機に、須(しゅう)知(ち)(現在の京丹波町)から移転することになった現在地の淀は、3つの河川が流れ込む京都盆地で最も低い場所で、その地名は、流れ込んだ川の水が淀むことに由来しています。

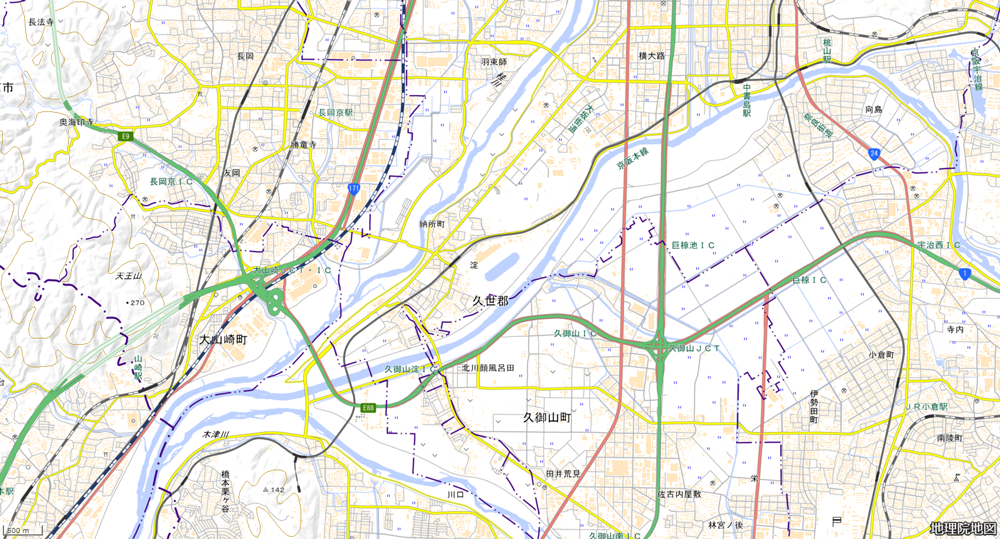

京都競馬場の北を流れる桂川、南側を流れる宇治川、さらに南側に流れ込む木津川の3河川は京都競馬場の南西約3.5kmの京阪本線橋本駅の辺りで合流し「淀川」になります。

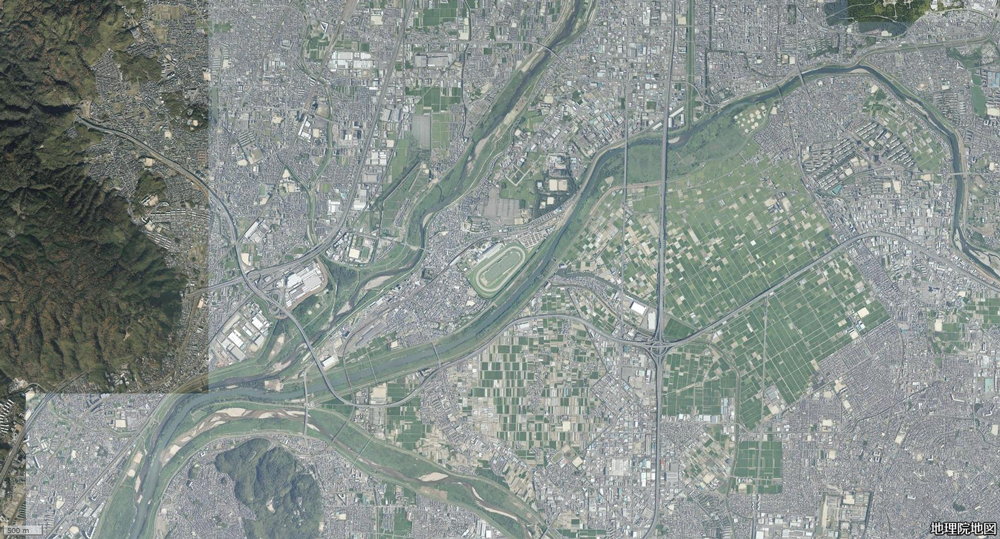

下の画像は、いずれも国土地理院のウェブサイトより引用した京都競馬場周辺の空中写真と地図です。京都競馬場が桂川と宇治川の中州に位置していることがよくわかります。また、競馬場の東に広がる田園地帯は、かつて巨椋池(おぐらいけ)という京都府最大の淡水湖があった場所で、1941(昭和16)年に干拓され農地になりました。

▲京都競馬場周辺の空中写真

▲京都競馬場周辺の地図

巨椋池の周囲には上流からの水を受け止めきれずにできた数々の池がありました。また、かつて巨椋池は宇治川とつながっていて明治期に切り離された歴史があり、京都競馬場の所在地は、ちょうど巨椋池と宇治川が切り離された場所でした。京都競馬場の馬場中央にある大きな池は、その名残であると考えられています。

淀の競馬場の建設工事は1925(大正14)年4月に着工しました。5月には京都競馬倶楽部の競馬法による競馬施行がようやく認可され、7月には競馬場が新設工事中のため鳴尾競馬場を借用して競馬法による初の競馬を開催。

そして、低湿地帯だったために馬場の埋立や整地など難航を極めた京都競馬場の新設工事は、1925(大正14)年12月1日、ついに竣工し、新装なった競馬場を舞台に、12月5、6、12、13日の4日間、淀の地での初の競馬開催が盛大に行われました。

1933(昭和8)年には、検量室から出火し馬見所や指定席等の建物が消失。翌1934(昭和9)年には9月に関西を襲った室戸台風により、馬見所や厩舎などが全半壊したほか、建物の2階以上や屋根が吹き飛ばされる大被害を受けました。

そうした中、全国の競馬場と比べても空前の人気を集めていた京都競馬は、施設の充実を図ろうと、馬場拡張工事を実施。この時、3コーナーに出来たのが、いわゆる「淀の坂」です。

1936(昭和11)年には日本競馬会が設立され、京都競馬倶楽部は解散。日本競馬会京都競馬場として承継すると、1938(昭和13)年には、天災によるダメージをきっかけに行っていた新スタンドの工事が竣工。当時の日本の建築技術の粋を集めた世界に誇る一大建築でした。

新しいスタンドのもとで開催されたこの年の秋季競馬では、第1回京都農林省賞典四歳呼馬(第9回から菊花賞と改称)が行われました。

1941(昭和16)年10月26日、京都農林省賞典四歳呼馬(第4回菊花賞)でセントライトが優勝。横浜農林省賞典四歳呼馬(皐月賞)、東京優駿大競走(日本ダービー)につづく勝利で、日本競馬史上初の三冠馬となりました。

それから約1か月半後の12月8日、太平洋戦争が勃発。競馬開催停止中も、京都競馬場は東京競馬場とともに政府補助金による能力検定競走が実施されました。

1945(昭和20)年8月15日、終戦。翌年、京都競馬場では、東京競馬場とともに戦後初めて競馬が再開されました。1947(昭和22)年、クラシックレースのトップを切る中山四歳牝馬特別は「桜花賞」と改称され京都競馬場で行われ、1949年まで京都を舞台に実施されました。また、春秋2回行なわれていた帝室御賞典競走は、この年の5月11日に「平和賞」として復活し、秋からは「天皇賞」と改名しました。

1948(昭和23)年から日本中央競馬会が設立される1954(昭和29)年までは国営競馬として行われましたが、この期間の1954年1月には日本経済新春杯(現在の日経新春杯)が創設されています。

1959(昭和32)年、オランダから白鳥16羽を購入して馬場中央の池で飼育を開始。翌年、これを記念してスワンステークスが創設されました。2016(平成28)年に発生した鳥インフルエンザの影響で、現在は白鳥の姿を見ることはできません。

3河川の合流地に位置する京都競馬場は、毎年のように長雨や台風などによる洪水・冠水の被害にあっていました。そのため、淀川堤防寄りの馬場3コーナー外側に排水機場を設置。1963(昭和38)年に完成し、以後は大きな被害に見舞われることはなくなりました。

1964(昭和39)年、第25回菊花賞を制したシンザンが23年ぶり2頭目、戦後初の三冠馬になりました。1966(昭和41)年1月16日にシンザンの引退式が行われ、その1年後の1月15日、第1回シンザン記念が行われました。1968(昭和43)年にはシンザン像が建立。この銅像を「神賛」と命名したのは、当時の日本中央競馬会・石坂弘理事長でした。

低湿地帯という立地から水はけが悪かった馬場は、1993(平成5)年から翌年にかけての馬場改造工事で暗渠管を設置したことで大幅に改善。2020(令和2)年から2023年にかけての大規模整備工事でも排水機能が強化され、馬場状態の回復は格段に早くなりました。関係者の努力と馬場の進化にはただただ感服します。

「センテニアル(100年の)」という愛称がつけられた京都競馬場。まもなく100年の節目を迎え、今度は次の100年へ向けて歴史を刻んでいきます。それがどんな道のりなのかを振り返るのは、100年後の人たちに託すことにしましょう。